Situation actuelle du commerce interprovincial

Rishi Sondhi, économiste | 416-983-8806

date publiée: 14 août 2025

Faits saillants

- Toutes les provinces ont pris des mesures pour éliminer les obstacles au commerce interprovincial. Ces efforts constituent une avancée potentiellement encourageante et pourraient en partie neutraliser les répercussions de la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis.

- Toutefois, les provinces n’ont pas toutes pris des mesures équivalentes. L’Ontario est sans doute la province qui est allée le plus loin dans l’élimination des obstacles, suivi de la Nouvelle-Écosse et du Manitoba. L’Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique ont également adopté des lois visant à éliminer les obstacles commerciaux. En revanche, Terre-Neuve-et-Labrador et le Nouveau-Brunswick ont privilégié une approche plus prudente.

- Ces démarches devraient se traduire par des gains économiques au fil du temps, mais l’ampleur de cette contribution pourrait être limitée par plusieurs facteurs, notamment le fait que ce ne sont pas toutes les provinces qui ont conclu des accords commerciaux et que des obstacles sans lien avec les ententes persistent. De plus, les données indiquent que la plupart des entreprises qui commercent avec les autres provinces ne se heurtent à aucun obstacle.

Un aspect positif a émergé des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis : toutes les provinces ont reconnu la nécessité d’améliorer leurs échanges interprovinciaux. En effet, d’importantes mesures ont été prises, mais les avancées n’ont pas été uniformes. Récemment, le projet de loi C-5 a été adopté. Il vise à éliminer les obstacles fédéraux à la circulation interprovinciale des biens, des services et de la main-d’œuvre. Toutefois, ce sont les provinces qui doivent réaliser le plus gros du travail. Le présent document évalue la situation actuelle des provinces en ce qui concerne l’élimination des obstacles au commerce et examine les avantages potentiels de la stimulation du commerce à l’intérieur du Canada, en soulignant toutefois la nécessité de faire preuve de réalisme à l’égard des gains possibles.

Rendement historique des provinces

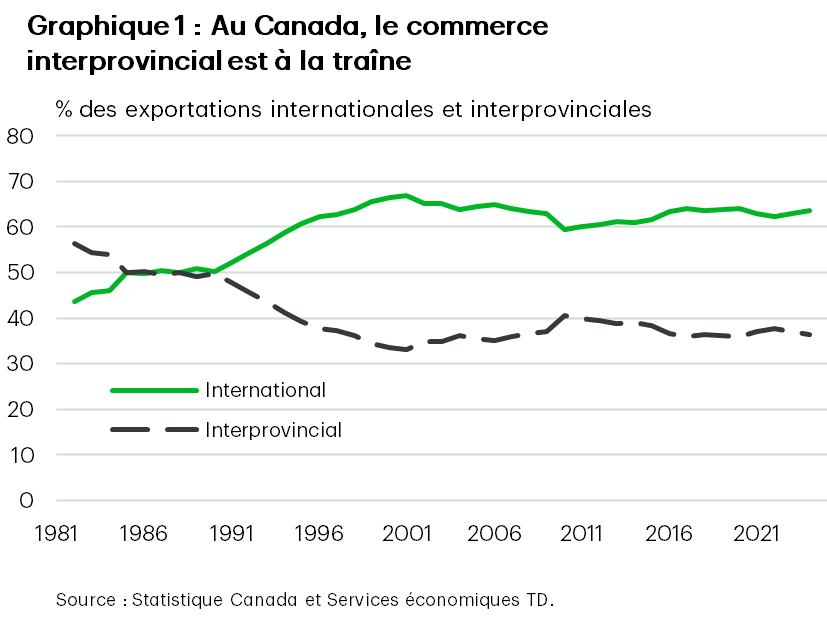

Avant d’examiner les progrès réalisés par les provinces, faisons le point sur le rendement du commerce interprovincial au Canada. Premièrement, nous remarquons que le commerce interprovincial total ajusté en fonction de l’inflation (c.-à-d. les exportations + les importations) représente environ 35 % du PIB provincial. Ce pourcentage peut sembler élevé, mais il a reculé de 3 points en 10 ans. Quant au commerce international, il représente environ 65 % du PIB et oscille autour de ce chiffre depuis plus de 20 ans (graphique 1). À titre de comparaison, les expéditions nominales entre les États membres de l’Union européenne (UE) représentent environ 22 % du PIB de l’UE, contre 18 % pour le Canada.

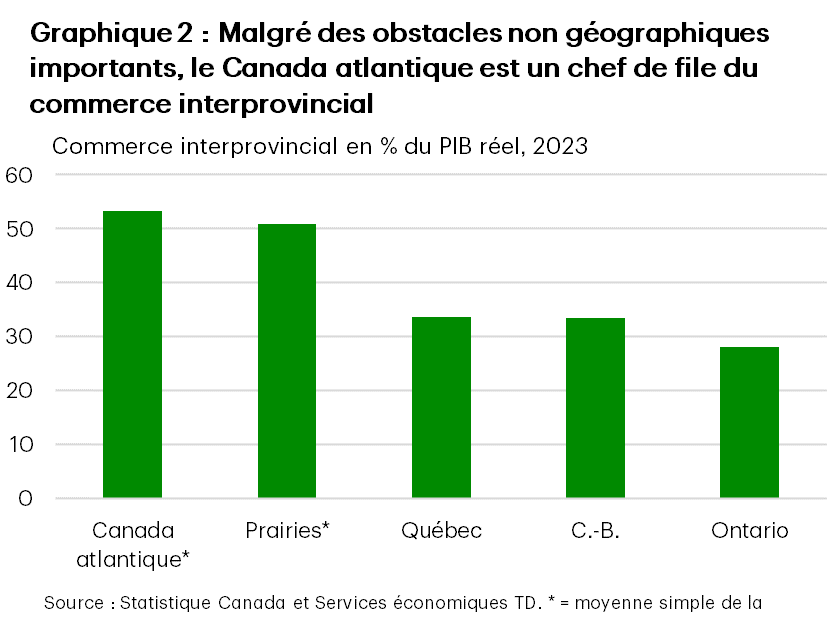

Deuxièmement, la situation varie d’une province à l’autre, le commerce interprovincial représentant environ 50 % du PIB dans la région de l’Atlantique (grâce au commerce de biens) et dans les provinces des Prairies, grâce à leur proximité géographique, aux liens économiques étroits qu’elles entretiennent et à l’Accord commercial du nouveau partenariat de l’Ouest. Ce dernier est un accord de libre-échange conclu en 2010 entre l’Alberta, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique, auquel le Manitoba s’est joint en 2017. En Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec, le commerce interprovincial représente entre 30 % et 35 % du PIB provincial (graphique 2).

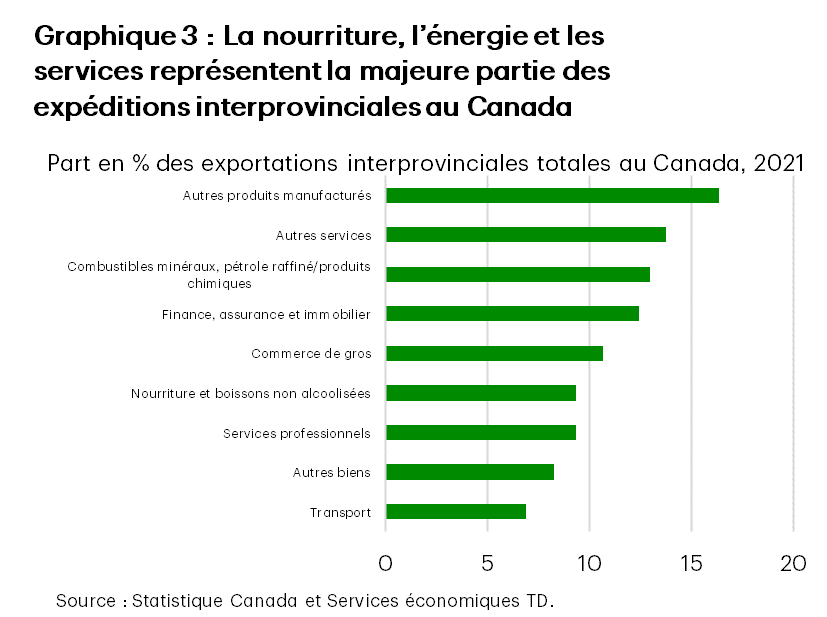

Troisièmement, concernant la nature des biens échangés entre les provinces, les combustibles minéraux, les produits pétroliers raffinés ainsi que la nourriture et les boissons non alcoolisées représentent environ 45 % des expéditions de marchandises. Du côté des services, le commerce de gros, le transport, les services financiers et d’assurance et les services professionnels représentent environ 60 % de la valeur (graphique 3).

Mesures prises récemment par les provinces

L’Ontario est sans nul doute la province qui est allée le plus loin dans l’élimination des obstacles interprovinciaux au commerce des biens et services, et des freins aux investissements et à la mobilité de la main-d’œuvre (tableau 1). La province a abandonné toutes ses exceptions propres aux parties de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC)1. L’Ontario établira également un cadre pour la vente directe d’alcool aux consommateurs et a allégé les formalités auxquelles doivent se soumettre les travailleurs certifiés ou autorisés d’autres provinces pour travailler en Ontario (notamment les professionnels de la santé).

La Nouvelle-Écosse a également progressé sur ces enjeux de façon relativement importante en adoptant une loi qui supprime les exceptions à l’ALEC pour les provinces qui pratiquent la réciprocité et adopte la reconnaissance mutuelle des biens (par ex. si un bien produit à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse est de qualité suffisante pour la province ou le territoire qui le produit, il est acceptable pour la Nouvelle-Écosse). La législation de la Nouvelle-Écosse reconnaît également la main-d’œuvre certifiée ou autorisée des autres régions du Canada, bien que cette reconnaissance ne s’applique pas aux professionnels de la santé.

Le Manitoba a adopté une loi qui intègre la reconnaissance mutuelle des biens et services, et qui assouplit les règles sur la mobilité de la main-d’œuvre pour les professions soumises à certification ou autorisation (sauf, notamment, pour les professionnels de la santé, les avocats et d’autres professions). Une loi visant à éliminer les obstacles commerciaux a également reçu la sanction royale à l’Île-du-Prince-Édouard. La législation de l’Île-du-Prince-Édouard intègre la reconnaissance mutuelle des biens et assouplit les règles sur la mobilité de la main-d’œuvre (même si, comme au Manitoba, cet assouplissement ne s’applique pas aux professions de la santé, du droit et de certains autres domaines). Par ailleurs, la législation de la Colombie-Britannique contient des dispositions sur la reconnaissance mutuelle des biens et services. Le Québec a présenté son propre projet de loi, qui met l’accent sur la reconnaissance mutuelle des biens, mais les dispositions assouplissant les restrictions à la mobilité de la main-d’œuvre seront équilibrées par d’autres critères.

L’Alberta et la Saskatchewan, quant à elles, n’ont pas adopté de nouveaux accords commerciaux, mais ont toutes deux signé des protocoles d’entente avec l’Ontario dans le but d’améliorer le commerce interprovincial. Toutefois, ces protocoles d’entente ne sont pas juridiquement contraignants. L’Alberta a conclu une convention générale avec la Nouvelle-Écosse, qui supprime les exceptions à l’ALEC et met en œuvre la reconnaissance mutuelle des biens, des services et de la main-d’œuvre entre les deux provinces. L’Alberta et la Saskatchewan ont signé l’Accord commercial du nouveau partenariat de l’Ouest, et la Saskatchewan encourage activement d’autres provinces à s’y joindre.

Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador ont de toute évidence fait preuve de plus de prudence. Toutefois, Terre-Neuve-et-Labrador a signé un protocole d’entente avec le Nouveau-Brunswick dans le but de stimuler leurs relations commerciales mutuelles (bien que ce protocole ne soit pas non plus juridiquement contraignant). Le Nouveau-Brunswick a signé des protocoles d’entente avec le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard et l’Ontario qui visent à éliminer les obstacles commerciaux et à améliorer la reconnaissance des titres de compétences. Le Nouveau-Brunswick autorisera également la vente directe d’alcool aux consommateurs dans d’autres régions canadiennes participantes.

Avantages potentiels du commerce interprovincial

Des études ont montré que la réduction des obstacles au commerce interprovincial aurait un effet stimulant sur l’économie. Ces études semblent également indiquer que les gains les plus importants, en PIB réel par habitant, pourraient être enregistrés par la région de l’Atlantique, où il a été estimé que les obstacles commerciaux non géographiques étaient plus importants, puis par le Québec2. Elles montrent également que les secteurs des services (comme les services aux entreprises, le transport et les loisirs) sont confrontés à des obstacles commerciaux relativement importants et pourraient donc bénéficier de façon disproportionnée de leur suppression3.

Pour ce qui est de l’ampleur de la hausse potentielle qui pourrait en découler, les gouvernements provinciaux évaluent qu’elle pourrait atteindre 200 milliards de dollars par année. D’autres études anticipent toutefois des gains beaucoup plus faibles. Par exemple, une étude de la Banque du Canada de 2017 a estimé qu’une réduction importante des obstacles au commerce interprovincial, de l’ordre de 10 %, entraînerait une hausse de 0,2 % par année du PIB potentiel du Canada. Une étude du FMI a laissé entendre que la signature d’accords commerciaux interprovinciaux était associée à une réduction des obstacles au commerce de l’ordre de 1 % à 4 %4.

Il serait donc assez logique que les gains découlant de la libéralisation du commerce interprovincial se situent dans la fourchette inférieure des estimations. D’une part, les estimations de gains les plus élevées proviennent de scénarios qui supposent l’élimination des obstacles au commerce intérieur sur l’ensemble du territoire canadien. En pratique, les obstacles commerciaux n’ont pas été entièrement éliminés. Par exemple, toutes les provinces sauf l’Ontario maintiennent actuellement des exceptions à l’ALEC. En Nouvelle-Écosse, l’élimination des exceptions à l’ALEC ne s’applique qu’aux provinces qui pratiquent la réciprocité. De plus, évidemment, toutes les provinces n’ont pas transposé les accords commerciaux interprovinciaux dans leurs lois.

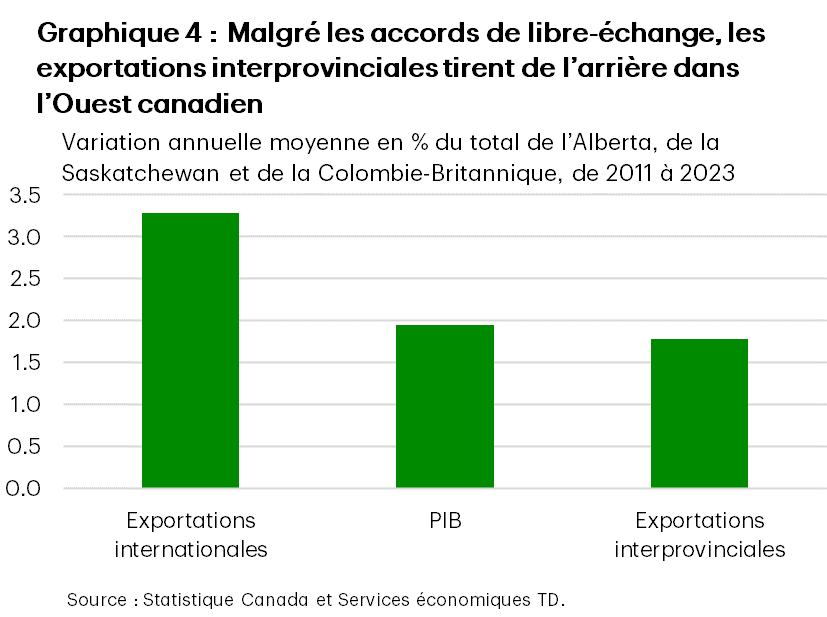

Même si des provinces comme l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Manitoba ont conclu des ententes, rien ne garantit que le commerce interprovincial augmentera. Par exemple, la reconnaissance mutuelle est un aspect important de l’Accord commercial du nouveau partenariat de l’Ouest. Toutefois, même avec cet accord, la croissance des exportations interprovinciales des trois premiers signataires, à savoir l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan, a été inférieure à celle des exportations internationales et même à la croissance globale du PIB, quoique de peu dans ce dernier cas (graphique 4).

De plus, et c’est peut-être l’élément le plus remarquable, les données d’une enquête de Statistique Canada indiquent que les deux tiers des entreprises qui commercent avec d’autres provinces déclarent ne rencontrer aucun obstacle. Pour les entreprises confrontées à des obstacles, la complexité des systèmes fiscaux et le fait qu’ils diffèrent d’une province à l’autre constituent l’obstacle le plus important.

Conclusion

En raison des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis, toutes les provinces ont pris des mesures pour éliminer leurs obstacles au commerce interprovincial. Il s’agit d’une évolution potentiellement bienvenue qui pourrait aider à compenser certains des effets négatifs de la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada.

Certaines provinces sont allées plus loin que d’autres, notamment l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Manitoba. L’Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique ont tout de même adopté récemment une loi visant à améliorer le commerce. À l’inverse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador ont été plus prudents. Le Québec fait exception du fait qu’il est le seul gouvernement à n’avoir pas encore signé de protocole d’entente avec une autre province. Le gouvernement du Québec a cependant déposé un projet de loi visant à libéraliser le commerce interprovincial, sous réserve de certains critères.

Certes, le commerce interprovincial devrait bénéficier de ces mesures, mais l’ampleur de leur contribution sera limitée par plusieurs facteurs, notamment par le fait que les provinces n’ont pas toutes conclu d’accords commerciaux. De plus, des obstacles géographiques au commerce demeurent, de même que d’autres entraves (comme la complexité des systèmes fiscaux). Enfin, la plupart des entreprises qui commercent avec d’autres provinces déclarent déjà ne se heurter à aucun obstacle.

Tableau 1 : Mesures prises cette année pour améliorer le commerce interprovincial

| Province | Mesures prises | Remarques |

| Colombie-Britannique | Le projet de loi sur le commerce interprovincial a reçu la sanction royale en mai. Signature de protocoles d’entente avec l’Ontario et le Manitoba | Reconnaissance mutuelle des biens et services; retrait de deux exceptions à l’ALEC en février |

| Alberta | Signature d’un protocole d’entente avec l’Ontario et d’un accord avec la Nouvelle-Écosse | |

| Saskatchewan | Signature d’un protocole d’entente avec l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard et le Manitoba | |

| Manitoba | Le projet de loi sur le commerce interprovincial a reçu la sanction royale en juin. Signature de protocoles d’entente avec l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard | Reconnaissance mutuelle des biens et services, législation non applicable à certaines professions |

| Ontario | Le projet de loi sur le commerce interprovincial a reçu la sanction royale en juin; signature de protocoles d’entente avec la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse | Suppression des exceptions propres aux parties de l’ALEC, reconnaissance mutuelle des biens et de la main-d’œuvre, et vente directe d’alcool aux consommateurs |

| Québec | Dépôt du projet de loi sur le commerce interprovincial | Reconnaissance mutuelle des biens et dispositions sur la main-d’œuvre plus strictes que dans d’autres provinces |

| Nouveau-Brunswick | Signature de protocoles d’entente avec l’Ontario, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador | Suppression de cinq exceptions à l’ALEC |

| Nouvelle-Écosse | Le projet de loi sur le commerce interprovincial a reçu la sanction royale en mars. Les provinces de l’Ontario, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de l’Île-du-Prince-Édouard sont reconnues comme des provinces pratiquant la réciprocité. | Suppression des exceptions à l’ALEC pour les provinces pratiquant la réciprocité, reconnaissance mutuelle des biens et de la main-d’œuvre (sauf dans le domaine des soins de santé) et vente directe d’alcool aux consommateurs pour les provinces ayant signé des ententes |

| Île-du-Prince-Édouard | Le projet de loi sur le commerce interprovincial a reçu la sanction royale en mai. Signature de protocoles d’entente avec la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse | Reconnaissance mutuelle des biens et de la main-d’œuvre (sauf pour les professionnels de la santé, les avocats et d’autres professions) |

| Terre-Neuve-et-Labrador | Signature d’un protocole d’entente avec le Nouveau-Brunswick |

Notes en fin de texte

- À noter qu’une « exception » à l’ALEC est un obstacle au commerce, car elle constitue une exemption aux règles de l’Accord.

- Alvarez, J., Krznar, I., Tombe, T. (juillet 2019). Internal Trade in Canada: Case for Liberalization, IMF Working Paper. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/07/22/Internal-Trade-in-Canada-Case-for-Liberalization-47100

- Ibid.

- Ibid.

Avis de non-responsabilité

Le présent rapport est fourni par les Services économiques TD. Il est produit à des fins informatives et éducatives seulement à la date de rédaction, et peut ne pas convenir à d’autres fins. Les points de vue et les opinions qui y sont exprimés peuvent changer en tout temps selon les conditions du marché ou autres, et les prévisions peuvent ne pas se réaliser. Ce rapport ne doit pas servir de source de conseils ou de recommandations de placement, ne constitue pas une sollicitation d’achat ou de vente de titres, et ne doit pas être considéré comme une source de conseils juridiques, fiscaux ou de placement précis. Il ne vise pas à communiquer des renseignements importants sur les affaires du Groupe Banque TD, et les membres des Services économiques TD ne sont pas des porte-parole du Groupe Banque TD en ce qui concerne les affaires de celui-ci. L’information contenue dans ce rapport provient de sources jugées fiables, mais son exactitude et son exhaustivité ne sont pas garanties. De plus, ce rapport contient des analyses et des opinions portant sur l’économie, notamment au sujet du rendement économique et financier à venir. Par ailleurs, ces analyses et opinions reposent sur certaines hypothèses et d’autresfacteurs, et sont sujettes à des risques et à des incertitudes intrinsèques. Les résultats réels pourraient être très différents. La Banque Toronto-Dominion ainsi que ses sociétés affiliées et entités apparentées qui constituent le Groupe Banque TD ne peuvent être tenues responsables des erreurs ou omissions que pourraient contenir l’information, les analyses ou les opinions comprises dans ce rapport, ni des pertes ou dommages subis.

télécharger

partagez ceci: